榮獲全國青創賽二等獎,但他卻并沒有很開心

- 科技日報

- 2020-07-23 09:57:08

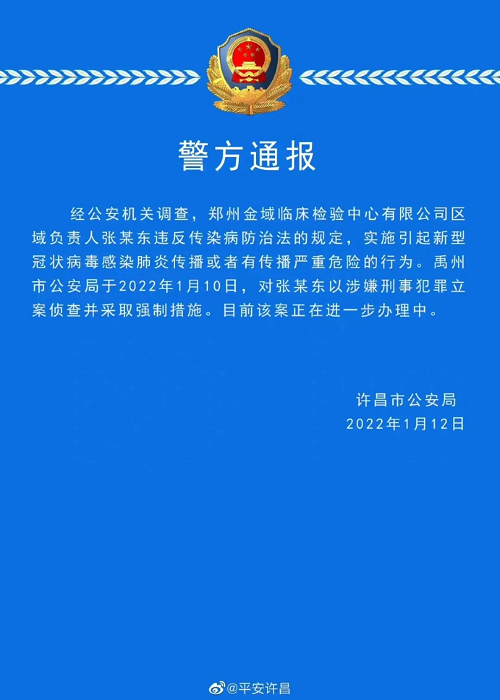

剛剛,全國青少年科技創新大賽組委會秘書處發出聲明,因為《C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究》項目違反了競賽規則中“項目研究報告必須是作者本人撰寫”的規定,撤銷該項目的全國三等獎。

圖片截自全國青少年科技創新大賽官網

此前,這項由小學六年級學生完成的“癌癥研究”,將全國青創大賽推至輿論旋渦中。

“到底是青少年創新大賽還是拼爹大賽”“科研也能世襲嗎?”嘲諷鋪天蓋地。

7月15日,涉事學生家長陳勇彬發表書面情況說明,稱自己過度參與了項目書文本材料的編撰過程,并就此鄭重道歉。15日晚,第34屆云南省青創大賽組委會辦公室宣布撤銷該項目的省賽一等獎。

事情已經有了處理結果。但爭論并不會就此平息。

據報道,近日,同樣獲得全國青創大賽三等獎的、由武漢小學生完成的喝茶抗癌類項目,也被指出超出小學生能力范圍。7月16日,武漢市科協稱已介入調查。

輿論兇猛無情,質疑可能會一直持續。曾經多次參加科創類大賽的張及晨向科技日報記者感慨:“社會能這么關注科創類大賽的學術誠信問題,也是好事。”

造夢的大賽 變味的競爭

“學生也來擰擰螺絲,用下設備,最重要的是,留下影像,留個證據。”

一邊倒的輿論,則讓為這一賽事付出過心血的人有些五味雜陳。“希望公眾能理性看待,不能因為極少數案例否定整個大賽。”中國科協原青少年工作部部長、曾擔任過全國青少年創新大賽主委會主任的牛靈江說。

根據官網信息顯示,全國青創大賽是由中國科協、教育部、科技部、生態環境部、體育總局、知識產權局、自然科學基金會、共青團中央、全國婦聯共同主辦的一項全國性的青少年科技競賽活動。

該大賽具有廣泛的活動基礎,從基層學校到全國大賽,每年約有1000萬名青少年參加不同層次的活動。

這是盛會,更是競爭。

黃權浩曾多次以選手或領隊的身份參賽。在黃權浩心中,大賽有特殊分量。“那些對科學有興趣的青少年,需要平臺展示自己。它也給我們提供了接觸那些科學大家的渠道,對有些人來說,這或許是唯一渠道。”

不過,競爭的手段也有變味。

一位熟悉科創比賽的指導老師透露,一些強勢競賽中學,會做 “預答辯”:請來“一屋子”科創類比賽的評委,讓所有要參加比賽的學生像正式比賽一樣,在評委面前走一遍流程,介紹一遍自己的項目。

“美其名曰是請專家來指導大家。其實在過程中,中學老師也會和評委商量,看獎項如何分配。”這位老師介紹,“看誰今年需要成績,就適當保障和平衡一下。”

更過分的,則是有的項目本身完全或者大部分由人代工。

大學畢業后,學習機械的賈昊(化名)曾在黑龍江某機器人培訓類公司工作,并帶過兩組學生參加青創大賽。

賈昊入職時,其公司已經在科創類比賽上做出了成績,在當地有了名氣。公司小,人不多,能帶的學生有限。“我們后來收的學生,都是‘關系戶’,是當地領導家的孩子。一般學生給錢我們都不收。”

至于怎么培訓,賈昊直言:“基本都是我們老師干。”

青創大賽的周期較長,通常從頭一年11月末持續到第二年暑期。11月的時候,賈昊會和學生一起琢磨創意,但最后篩選出的用來參賽的創意,很多不是學生的。“說實話,他們想出來的,確實不行。”

因為,科創類比賽考察的是提出問題和解決問題的能力。但是,缺乏對生活的細致觀察和知識積累,學生很難真正提出一個靠譜的問題。

“整個項目大都是老師做的。”忙起來的時候,整整一個半月,老師們沒有休息,最早也是深夜11點下班,最晚的時候,則是凌晨3點多,“非常非常累”。學生也來公司,擰擰螺絲,用下設備,最重要的是,留下影像,錄視頻或者拍照片——這些在申報時都可以作為參與項目的證據。

決賽時的答辯怎么辦?解決方案是背誦。老師寫好答辯稿,從創意怎么來,到參賽作品的原理、實現方法和不足之處,全部準備好。

在賈昊看來,他們公司能在當地打響名號,一是在于師資力量比較強,二是在于老板人脈比較廣,在市級甚至省級層面的比賽,都能打得上招呼。

在賈昊任職期間,他帶的一組小學生獲得了全國青創大賽二等獎,但他并沒有很開心。

2019年7月24日,嘉賓與獲得北京理工大學科技創新獎的得獎者合影。當日,第34屆全國青少年科技創新大賽在澳門大學舉行專項獎頒獎典禮。新華社記者 張金加 攝

“這東西注水后,就算孩子得了獎,我也沒什么成就感。”兩年后,賈昊離開了那家公司。

除了指導老師、培訓機構、家長代勞,還有一種是高校課題組的老師指派自己的碩士博士生代勞。

一位不愿透露姓名的大學生告訴科技日報記者,他接觸過一些參賽的孩子,又因為機緣巧合,后來接觸到高校幫他們做課題的研究生。

用碩士生畢業論文內容的一部分去參賽,也是操作方法之一,因為它很難露餡。研究生的畢業論文往往要在學生畢業一段時間后才能在數據庫內公開,而科創類大賽的項目參賽時間往往都在研究生畢業前,可以完美錯開。

小鎮青年的熱血與憤怒

“尤其是前些年比賽結果跟升學掛鉤時,貓膩現象就多了。”

這類造假行為被黃權浩等青創大賽受益和擁躉者所痛恨。

“我最討厭的就是社會培訓機構幫學生代做這些課題,或者賣課題,然后讓學生背稿來參加這個比賽,影響比賽公平性,敗壞比賽風氣。”近年來,他也擔任了廣東省河源市青創大賽評委。

在黃權浩心中,青創大賽有特殊分量。該賽事的賽制,是地市級到省級再到全國級,層層選拔。最基層的學校,也有參加對應級別青創大賽的機會。

這也正是全國性青少年科技創新成果和科學探究項目的綜合性科技競賽設立的初衷。

全國青少年科技創新大賽的前身是1979年的全國青少年科學作品展。牛靈江回憶,彼時,科學的春天“春風正勁”,這一展覽引起轟動。鄧小平為展覽題詞:“青少年是祖國的未來,科學的希望。”

“后來,中國科協就討論是否要定期舉辦這一展覽,在考察了國際上的青少年科技創新活動,尤其是日本的少男少女發明競賽活動后,科協決定形式不局限于展覽,要發起一項培養青少年創新思維和實踐能力的活動,即全國青少年發明創造比賽和科學討論會。”牛靈江說,“科協在上世紀80年代開始探索科技創新人才培養,是個很有遠見的事。”

2000年,該賽事與“全國青少年生物與環境科學實踐活動”整合為全國青少年科技創新大賽。

牛靈江說,這一有著 30多年歷史的全國性競賽,一直在借鑒國外同類賽事的基礎上,不斷改進規則,力求公平公正。

她不否認有極少數造假的情況。“尤其是前些年比賽結果跟升學掛鉤時,這類現象可能就變多了,有些孩子拿著家長或老師的成果來參賽。”

在張及晨看來,發現項目的“貓膩”,并不算太困難。“有些評委比較聰明,在答辯時會問一些跟參賽課題無關但跟相關學科有關的基礎知識點。”張及晨說,比如,選手說自己發明制作了一輛小汽車,那就給他一把改錐,讓他演示如何把門卸下來。“你要是連這都做不到,這汽車能是你自己做的嗎?”

牛靈江說,“但總體看,參賽的孩子大部分是對某個領域感興趣、學有余力的,大賽給他們提供了平臺。”

黃權浩至今還記得高中時到省城參加青創大賽時的興奮。平時在學校里難得遇上科創愛好者,但在省賽現場,大家都是同路人。“我們很容易聊到一起,有相見恨晚的感覺!”當年賽場上認識的小伙伴,有些直到現在,還是黃權浩的好朋友。

2010年,參加完省賽回到河源市,黃權浩就和市里其他幾所學校的科創愛好者一起,在當地科協支持下成立了學校里的科技社團,舉辦科創活動。從某種程度上來說,這些學生科技社團,掀起了當地中小學科技創新的熱潮。

有一年參加省賽,廣東省組織了院士給選手講課。已近八十的老人,講起當年建設國家的艱辛歷程,并鼓勵這些半大孩子們,學好科學,為國家做貢獻。

內心震撼,無以言表。黃權浩說,書本上的人出現在你面前,還期待你投身科學。這種激勵的效果,是任何文字都達不到的。

他熱愛這個比賽,看到比賽和科創被污名化,黃權浩無奈,甚至憤怒:“真正愛科創的人,都對造假嗤之以鼻。”

河源市代表隊在第34屆廣東省青少年科技創新大賽上的合影。

就某問答平臺上青創大賽這一話題,黃權浩跟攻擊比賽的言論“battle”過很多次。“他們說應該取消這個比賽。怎么能因為個別選手的行為,就全盤否定這個比賽,否定了所有選手的艱辛努力以及汗水?!”黃權浩說,以參賽為目標,在全國各個地區各個學校,誕生了多少科技創新社團;這些社團里,又有多少創新故事;圍繞各個層級的比賽所展開的一系列工作和宣傳,又激發了多少孩子的興趣,決定投身于學術領域。“當年我認識的小伙伴們,有很多現已成為優秀的科研人員。”

孩子的創新不必“高大上”

“別說小學生,連研究生都很難從頭到尾獨立做完整項目,要理性看待青少年科技教育的目的和側重點。”

某高校一位長期參與青少年科技創新教育的老師指出,公眾要理性看待青少年科技教育的目的和側重點。

“別說小學生,青少年,甚至連研究生都很難從頭到尾獨立地做一個完整項目。在大多數實驗室里,都是導師提出想法,學生操作。”上述老師指出,新思路和新想法的提出有賴大量積累,不能指望在青少年階段,學生就能從概念開始獨立提出問題、解決問題。

清華大學公共管理學院院長助理、跨界創新研究中心主任劉輝認為,科創類賽事側重考查的還是孩子的創新意愿,發現問題解決問題的能力、動手實踐能力以及創新意識。他表示,這類賽事應充分強調以學生為中心的原則,并設置相應機制來保障這一原則。

青創大賽的評審強調“三自”,即自己選題,自己設計和研究,自己制作和撰寫。申報材料時,必須交上申報書、查新報告、項目研究報告及附件。

入圍終評的項目,必須在在終評問辯現場向評委提供原始實驗記錄、研究日志等相關材料,并現場展示項目研究報告中提到的主要創新點。

“參賽項目獨立完成的標準是學生有自己的思路,自己的設計方案,自己設計圖紙等。加工工藝上可以找代工,試驗的設計,材料的選擇學生是主體;試驗儀器設備和材料的提供可以尋求幫助。”山東省曲阜市杏壇中學老師、全國十佳優秀科技輔導員陳登民介紹。其實,大賽并不排斥中學生參與課題組科研,也不反對他們在一個大項目中做自己的小項目。但關鍵在于,學生到底自己做了什么。

那為什么有些獲獎項目,看起來已經完全超越了中小學生的水平?

有些,可能是標題引起的誤解。“說白了是‘舊物新用’。傳統上用于A領域的技術,被創造性地用在了B領域上。但這個技術本身,不一定非要是學生自己發明的。”黃權浩說,這次獲獎成果被網友攻擊,可能大家也該反省下多年來的一個參賽習慣——用高大嚴謹的標題來描述自己的課題。“它容易引起注意,但不小心也成了‘標題黨’。”

還有一些,可能真的涉嫌違規行為。

“公眾的質疑的確給大賽主辦方提了個醒。”牛靈江坦陳,“我們必須堅持辦這個大賽的初心,那就是培養和選拔有潛力的科技創新人才,它不應該成為少部分尋私的工具。”

陳登民指出,比賽需要風清氣正的環境,也需要大眾媒體參與監督。他建議,比賽對參賽選手的作弊作假還要有更完善的鑒別機制,比如給選手提供大學或研究所的實驗室,用于選手獨立重復某個試驗環節或改進其項目的某環節,以鑒別選手項目研究的真實性。“我們希望相關部門對參賽作弊造假行為有懲罰及問責機制,保障大賽選拔出真正的創新人才,使大賽不斷發展完善。”

去功利化:讓更多苗子“冒”出來

在很多省市,青創大賽成績仍是中考錄取和小升初的加分項。

老師“代勞”、家長“過度參與”、機構包裝“高大上”的項目……這些青少年科創比賽中的怪現象,逃不開“利益”二字。

其實,近年來青少年科技創新大賽已經逐漸和升學“脫鉤”。前幾年,在該比賽獲得全國性一等獎能夠在高考中加分,獎項也能成為高校自主招生入圍的敲門磚。但現在,它在高招中的作用已經弱化。自主招生,在2020年也成了“強基計劃”。從36所高校的招生簡章可以看出,全國青創大賽獎項并不在破格入圍條件之列。但在很多省市,青創大賽成績仍是中考錄取和小升初的加分項。

“如果加分會讓比賽變得污濁,那我寧可不要這個加分。而且現在也確實沒有加分了。我們希望參賽的人是出于興趣,而不是功利。” 張及晨說。

相比于關注事件本身,長期關注青少年科技教育的中國科學院院士、清華大學物理系教授朱邦芬思考更多的是如何更好推進青少年科技創新活動。

“對青少年課外科技活動,我是非常贊成的。”朱邦芬告訴科技日報記者,“尤其是在目前中學數理化課堂教學有所弱化的情況下,這類活動對于一部分學生是很好的補充。不能因為一些個別現象,就全盤否定。”

“在整個社會急功近利盛行的情況下,青少年科技創新活動難免也會受影響,尤其是當結果與升學有關系的時候,部分家長、老師就會想辦法‘走捷徑’。所以我很贊成這類活動徹底與升學脫鉤,堅持‘去功利化’,這樣才符合青少年科技活動的初心,才有利于促進青少年科學精神的養成。”朱邦芬說。

朱邦芬認為,青少年科技實踐活動,關鍵是營造一個好的環境,“讓優秀的孩子自己‘冒’出來,而不是‘拔苗助長’。一定要培養孩子主動學習和主動研究的勁頭。”

同時,朱邦芬強調,雖然問題出在個別學生身上,但不能忽視的是,要教育家長和老師們轉變觀念。“不是搞幾個看起來高大上的項目,或是在什么比賽中獲獎,孩子就能成才;科技活動中的成績不是好學校的敲門磚。參加這類活動除了培養興趣和專業上的能力,更要注意培養孩子的為人,比如誠信、踏實、韌性等,這些品質不光對每個孩子很重要,對國家的未來更重要。”

“具有突破性的科技創新往往都是從興趣出發的。需要將內心的興趣、理性的思維以及行動上的實踐能力進行結合,彌補弱項,以此提升真正的青少年創新能力。”劉輝說。

在云南省青創大賽組委會辦公室發布通報之前,即7月15日下午,全國青少年科技創新大賽組織委員會秘書處也發出聲明稱,如發現違反大賽規則問題,將依規嚴肅處理,絕不姑息。他們將以此為契機進一步完善大賽評審規則與程序,強化監管機制,更好引導和規范青少年參與科技創新實踐活動。歡迎社會公眾繼續監督,共同促進大賽持續健康發展。

“確實比賽的流程還可以優化,一些規章制度需要更加嚴格地執行。但大賽的意義和價值是不可否認的。”黃權浩說。

關鍵詞: 全國青創賽二等獎

- 兩部門發布《意見》:要求各部采取針對性舉2022-01-24

- 鄧長昌:盡快對我省科技特派員制度進行系統2022-01-24

- 黃月珍:推進綜合改革打造臺灣同胞“第二生2022-01-24

- 李家榮:優化創新生態掀起新一輪民營經濟發2022-01-24

- 黃玲:全方位構建幸福養老服務體系在創造高2022-01-24

- 李金算:加快構建政府公共數據服務體系打造2022-01-24

- 住建部在全國推進住房公積金“跨省通辦” 2022-01-24

- 數據顯示:2021年全年城鎮新增就業1269萬人2022-01-24

- 云南安寧打破農民職業發展“天花板” 開展2022-01-24

- 2021年遼寧省糧食生產形勢喜人 糧食總產量2022-01-24

- 春節期間遼寧對道路交通安全形勢進行分析研2022-01-24

- 遼寧海城市確保全年簽約億元以上項目超過652022-01-24

- 遼寧盤錦公布12件民生實事 推進高質量發展2022-01-24

- “有夢 有為”周末青年志愿行動在李滄舉行2022-01-24

- 聽·見 | 動畫師變身面塑傳承人,這個802022-01-24

- 26名群眾代表青島占倆!高二學生成省政協旁2022-01-24

- 追蹤丨全民接力,傳來好消息!即墨失聯3天2022-01-23

- 立案查處!青島昌明置業有限公司森林公園項2022-01-23

- 半島驗房丨膠州億陽金都馨城毛坯房墻面銹點2022-01-23

- “樂動市南”!逛街時與藝術不期而遇,“浮2022-01-23

- 人間煙火氣!逛吃、選年貨、置辦新衣服……2022-01-23

- 浮山灣夜靜悄悄2022-01-23

- 民俗大拜年,非遺專家亮絕活!2022年山東省2022-01-23

- 風雨無阻!嶗山區實驗學校小學部的足球隊員2022-01-23

- 市北區探索服務賦能新路徑 營造企業發展好2022-01-23

- 市北區聚焦中醫藥長遠建設,產生“雙驅動”2022-01-23

- 福建省一批民生項目建設取得顯著成效2022-01-23

- 福建省十三屆人大六次會議在福州開幕2022-01-23

- 去年福建全省地區生產總值48810億 今年預2022-01-23

- 福建省新型冠狀病毒肺炎疫情情況2022-01-23