中小學幼兒園須“減糖”! 限制銷售高糖飲料和零食

- 廣州日報

- 2019-03-11 16:27:28

飲料好喝,須有節(jié)制。圖為市民在街道上喝果汁。(資料圖片) 廣州日報全媒體記者黎旭陽 攝

中小學幼兒園必須“減糖”。近日,國家衛(wèi)健委辦公廳印發(fā)文件提出,要開展“減糖”專項行動,結(jié)合健康校園建設(shè),中小學校及托幼機構(gòu)限制銷售高糖飲料和零食,食堂減少含糖飲料和高糖食品供應。

記者近日走訪發(fā)現(xiàn),海珠、荔灣、越秀、天河等區(qū)的多家中小學發(fā)現(xiàn),學校、家長和學生在面對零食飲料時的態(tài)度不盡相同,而零食飲料在學生市場中頗為“強勢”。部分學校和家長早已嘗試和高糖飲料零食“劃清界限”,然而,現(xiàn)實中的多個因素給孩子“減糖”帶來了不少的挑戰(zhàn)。

調(diào)查:學生偏愛奶茶可樂等飲品 部分學校已限售碳酸飲料

國家衛(wèi)健委印發(fā)的《健康口腔行動方案(2019-2025年)》提出,要開展“減糖”專項行動,結(jié)合健康校園建設(shè),中小學校及托幼機構(gòu)限制銷售高糖飲料和零食,食堂減少含糖飲料和高糖食品供應。記者近日走訪多家學校,了解廣州中小學生糖攝入情況。

在越秀區(qū)東湖路附近的一所中學,當課間時間一到,三五成群的學生便訂起了外賣,奶茶是很受歡迎的飲品。一位高中教師告訴記者,“奶茶、可樂、雪糕這些都是學生課間‘心頭好’,近十年來沒變過。”一杯奶茶加零食,成了不少中小學生課間的一部分。

在東山口,由于集聚了數(shù)所中小學,每每放學時分,廟前直街近10家奶茶店和零食店大多排起隊來。“因為好吃、香口、解饞。”一位中學生告訴記者,他經(jīng)常午餐或晚餐之余買奶茶、蛋撻、蛋糕等食品。記者走訪海珠、荔灣等多個中小學,發(fā)現(xiàn)大多學校周邊都有便利店、士多等,中午最為熱鬧,大多做的是學生“可樂、香腸、奶茶”生意。

也有不少學校已開始對高糖食品進行限制,海珠區(qū)、越秀區(qū)、天河區(qū)、黃埔區(qū)的部分中小學不僅小賣部已經(jīng)不賣碳酸飲料和膨化食品,一些小學還會建議學生僅攜帶酸奶、飲用水、面包回校。不過,有部分學生并沒有遵守學校的規(guī)定,工業(yè)大道旁的一所小學的學生家長曾女士透露,“有的孩子還是會偷偷帶餅干之類的零食回學校,即便發(fā)現(xiàn)了會被老師批評。”

建議:高糖概念模糊不清 應加強健康飲食科普

據(jù)了解,啟動“減糖”專項行動的背后是近年來國人對糖的消耗量居高不下,吃糖的危害沒有得到充分的重視。世界衛(wèi)生組織曾調(diào)查了23個國家人口的死亡原因,得出的結(jié)論是嗜糖之害,甚于吸煙。這項調(diào)查還提示,長期嗜高糖食物的人,平均壽命比正常飲食的人要縮短10至20年。

辣條、薯片、雞翅、餅干、可樂、雪糕、奶茶、快餐面、烤串和各種糖果等零食,學生大多消費得起,也喜歡買來吃。然而,什么樣的食品才算高糖分?有家長告訴記者,“孩子上幼兒園的時候,直接將上面的食品一概稱為垃圾食品,說盡壞處不讓她吃,但孩子總覺得我們騙她,不相信。”

記者采訪中觀察發(fā)現(xiàn),許多人知道吃糖多有危害,但對于吃多少算高糖并沒有直觀的概念。同時,目前許多街頭飲品店出品的奶茶、果汁等飲品,并沒有標示糖含量。

廣州市營養(yǎng)師協(xié)會一級公共營養(yǎng)師楊麗告訴記者,確實目前行業(yè)還沒有“高糖”的定義,而現(xiàn)在倡導的“限糖”,主要是指限制添加糖,不是指主食中的碳水化合物。

根據(jù)《中國居民膳食指南(2016)》,建議控制添加糖的攝入,成人每天添加糖提供的能量不超過總能量的10%,最好控制在5%以內(nèi),即每人每天添加糖攝入量不超過50克,最好控制在25克以下。5~8歲兒童則建議每天攝入糖不超過35~40克,最好控制在20克以下。

《中國兒童青少年零食指南2018》建議學齡兒童課間適量加餐,優(yōu)選水果、奶類和堅果;少吃高鹽、高糖、高脂肪零食;不喝或少喝含糖飲料。而在更早前,中國疾病預防控制中心和中國營養(yǎng)學會將零食分類為“可經(jīng)常食用”“適當食用”“限制食用”3個推薦級別。其中膨化食品、過甜的糖果、油炸類、罐頭水果、煉乳、添加各種食品添加劑的食物都被列入限制食用范圍,建議最好每周不超過一次。

不過,這些指南并不被部分公眾所熟知。蘿崗一所中學的老師透露,因為是寄宿學校,學生主要都是在校內(nèi)購買零食飲料。“校園里不提供膨化食品和碳酸飲料,但像雪糕、奶茶還是有的,還挺受學生歡迎。”

有行業(yè)觀察人士告訴記者,其實就現(xiàn)在中國的中青年群體而言,對于“少糖”食物、零食的追求正在不斷提高,而“少糖”行為有必要“從娃娃抓起”,一方面能有效杜絕兒童肥胖,另一方面可避免不良飲食習慣的養(yǎng)成。

食品企業(yè):采取“減糖”順應市場 供需雙方都需“低糖”

實際上,不少食品巨頭也在順應形勢以挽留市場。據(jù)悉,包括雀巢、可口可樂、瑪氏等食品巨頭在內(nèi)都在采取各種“減糖”措施來順應市場潮流。瑪氏宣布新版士力架的糖含量將降低40%,更多的低糖糖果新品開發(fā)也在籌備中;可口可樂在中國已經(jīng)提供了超過20種口味的低糖、無糖產(chǎn)品;中國本土老字號稻香村將食品的總糖含量下調(diào)了7%并開始積極控油……

“不‘減糖’就會減市場份額,如果食品企業(yè)維持‘高糖’不變更,無異于逆潮而上,就算短期內(nèi)帶得動低齡消費者,長期來看也勢必會丟失‘健康食品’這一金字招牌。”有行業(yè)分析師告訴記者,一條50克的巧克力,熱量有可能達到270千卡,幾乎等于滿滿一快餐盒的米飯,在很多減肥軟件上,巧克力因為高脂肪和高糖被列為紅燈食品。“只要家長、老師控制,或者消費者自己年齡稍長,很快就會遠離這類高脂高熱食品,所以長遠來看,供需雙方都需要‘低糖’。”

專家:警惕“隱形糖”攝入

食糖過量會增加兒童齲患風險可以說已是常識,實際上其危害遠非如此。廣東省婦幼保健院營養(yǎng)科主任、主任醫(yī)師、注冊營養(yǎng)師夏燕瓊指出,除了增加兒童齲齒的發(fā)病風險,食糖過量還與超重/肥胖、糖尿病等疾病的發(fā)生密切相關(guān)。她提醒,日常生活中要學會看食品營養(yǎng)標簽,警惕“隱形糖”的攝入,烹調(diào)用糖盡量控制到最小量。

不少家長以為不讓孩子吃糖果就能控制添加糖的攝入量。實際上,飲料、果汁、甜點等都是它的常見“藏身之處”。對于兒童青少年來說,添加糖的主要來源是含糖飲料。“添加糖是純能量食物。”夏燕瓊指出,過多攝入添加糖的危害不容小覷,可增加兒童青少年發(fā)生齲齒的風險,還可引發(fā)超重肥胖問題。長遠來看,食糖過量者罹患糖尿病等慢性病的風險也會上升。因此,要嚴格控制添加糖的攝入量。

但近年來,喝飲料似乎已經(jīng)成為一種習慣。數(shù)據(jù)顯示,近幾年,我國人均年飲料消費量快速上升,由2010年的75公斤上升到2013年的110公斤。

“經(jīng)常喝飲料,糖的攝入量很容易就超標了。”夏燕瓊介紹,糖含量在5%以上的飲品即為含糖飲料,一般的含糖飲料含糖量為8%~11%,有些含糖量甚至超過13%。喝一瓶500毫升的含糖量10%的飲料,糖的攝入量就達到了50克。再加上從日常烹調(diào)飲食中攝入的糖,很容易超標。因此,建議含糖飲料要盡量少喝。

同時,還要警惕無糖飲料的“障眼法”。有些飲料標識著“無糖”,很多人便放心飲用。夏燕瓊指出,有些飲料可能是沒加蔗糖,卻可能加了木糖醇等其他糖類替代品,這樣很容易混淆視聽。木糖醇雖沒有蔗糖熱量高,但長期食用也不利于人體健康。

支招:學看食品營養(yǎng)標簽

如何快速知道自己喝的飲料中含了多少糖呢?夏燕瓊支招:“看碳水化合物含量就可以了,糖是碳水化合物中的一種。”根據(jù)相關(guān)規(guī)定,能量、蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物和鈉是營養(yǎng)標簽中必須標識的成分。比如,牛奶中碳水化合物含量在5%左右,一般不含添加糖,可以在此基礎(chǔ)上進行計算。也就是說,100毫升碳水化合物含量為15%的酸奶一般包含10克添加糖,而其他飲料中標示的碳水化合物的量基本都屬于添加糖。

食品標簽中的配料表也很關(guān)鍵,是否有添加糖以及添加糖的具體種類一般都可在其中看到。

夏燕瓊表示,要想控制添加糖的攝入量,首先要做的就是少喝含糖飲料。可以逐漸減少飲料的飲用量,或者用飲茶等其他健康飲品替代;在不得不吃含糖食品的情況下,建議吃完用水漱漱口,可降低蛀牙的發(fā)生率;盡量選擇蒸、煮等烹調(diào)方式,少食紅燒、糖醋口味,盡量將烹調(diào)用糖控制到最小量。

文/全媒體記者涂端玉、蘇贊(除署名外)

鄧長昌:盡快對我省科技特派員制度進行系統(tǒng)總結(jié)

- 黃月珍:推進綜合改革打造臺灣同胞“第二生活圈”

- 李家榮:優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)掀起新一輪民營經(jīng)濟發(fā)展熱潮

- 黃玲:全方位構(gòu)建幸福養(yǎng)老服務體系在創(chuàng)造高品質(zhì)生活上實現(xiàn)更大突破

- 李金算:加快構(gòu)建政府公共數(shù)據(jù)服務體系打造“便利福建”

- 春節(jié)期間遼寧對道路交通安全形勢進行分析研判 提供安全順暢的交通環(huán)境

- 福建省一批民生項目建設(shè)取得顯著成效

- 福建省十三屆人大六次會議在福州開幕

- 去年福建全省地區(qū)生產(chǎn)總值48810億 今年預期增長6.5%

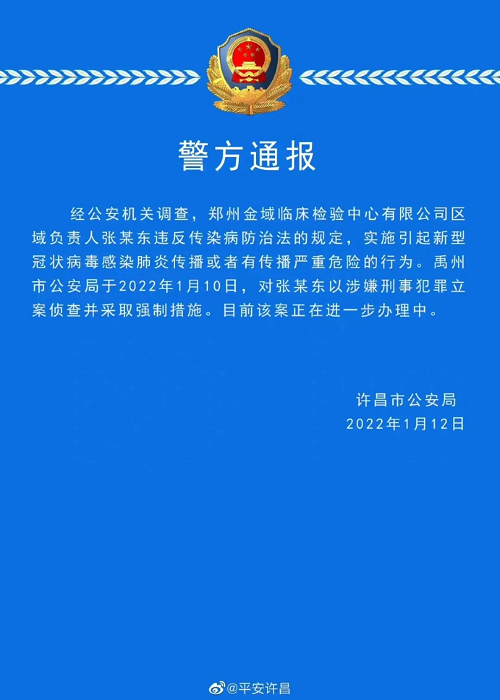

- 福建省新型冠狀病毒肺炎疫情情況

- 兩部門發(fā)布《意見》:要求各部采取針對性舉2022-01-24

- 鄧長昌:盡快對我省科技特派員制度進行系統(tǒng)2022-01-24

- 黃月珍:推進綜合改革打造臺灣同胞“第二生2022-01-24

- 李家榮:優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)掀起新一輪民營經(jīng)濟發(fā)2022-01-24

- 黃玲:全方位構(gòu)建幸福養(yǎng)老服務體系在創(chuàng)造高2022-01-24

- 李金算:加快構(gòu)建政府公共數(shù)據(jù)服務體系打造2022-01-24

- 住建部在全國推進住房公積金“跨省通辦” 2022-01-24

- 數(shù)據(jù)顯示:2021年全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1269萬人2022-01-24

- 云南安寧打破農(nóng)民職業(yè)發(fā)展“天花板” 開展2022-01-24

- 2021年遼寧省糧食生產(chǎn)形勢喜人 糧食總產(chǎn)量2022-01-24

- 春節(jié)期間遼寧對道路交通安全形勢進行分析研2022-01-24

- 遼寧海城市確保全年簽約億元以上項目超過652022-01-24

- 遼寧盤錦公布12件民生實事 推進高質(zhì)量發(fā)展2022-01-24

- “有夢 有為”周末青年志愿行動在李滄舉行2022-01-24

- 聽·見 | 動畫師變身面塑傳承人,這個802022-01-24

- 26名群眾代表青島占倆!高二學生成省政協(xié)旁2022-01-24

- 追蹤丨全民接力,傳來好消息!即墨失聯(lián)3天2022-01-23

- 立案查處!青島昌明置業(yè)有限公司森林公園項2022-01-23

- 半島驗房丨膠州億陽金都馨城毛坯房墻面銹點2022-01-23

- “樂動市南”!逛街時與藝術(shù)不期而遇,“浮2022-01-23

- 人間煙火氣!逛吃、選年貨、置辦新衣服……2022-01-23

- 浮山灣夜靜悄悄2022-01-23

- 民俗大拜年,非遺專家亮絕活!2022年山東省2022-01-23

- 風雨無阻!嶗山區(qū)實驗學校小學部的足球隊員2022-01-23

- 市北區(qū)探索服務賦能新路徑 營造企業(yè)發(fā)展好2022-01-23

- 市北區(qū)聚焦中醫(yī)藥長遠建設(shè),產(chǎn)生“雙驅(qū)動”2022-01-23

- 福建省一批民生項目建設(shè)取得顯著成效2022-01-23

- 福建省十三屆人大六次會議在福州開幕2022-01-23

- 去年福建全省地區(qū)生產(chǎn)總值48810億 今年預2022-01-23

- 福建省新型冠狀病毒肺炎疫情情況2022-01-23